暮らし学アカデミーでICANOFワークショップ・トークショーを実施しました!

こんにちは。はっちスタッフのたかまっすーです。

今年度からスタッフになりました。よろしくお願いします。

11月22日(土)、「暮らし学アカデミー」にて

「謎の集団ICANOFってなに?」 をテーマに、ワークショップとトークショーを開催しました。

■ワークショップ「写真の分解体験」

ワークショップでは、フォトセンター惣門の松川雄史さんによる

「写真の分解体験-写真を考える、捉える-」を実施しました。

松川さんはフォトセンター惣門にて、

フォトグラファー・シネマトグラファーとして活動されています。

今回は、大判ビューカメラを実際に見たり触れたりしながら、

「写真とは何か?」 について体験的に学ぶ内容でした。

参加者は10名で、大学生や先生、ICANOFを当時実際に見ていた方など、

幅広い年齢層の方にご参加いただきました。

スマートフォンの普及により写真撮影は身近になっていますが、

写真の原理やカメラの構造を知る機会は多くありません。

今回のワークショップでは、カメラで写真がどのような仕組みで撮られているのかを、

実際に触れながら学ぶ機会になりました。

撮影対象として、普段、はっち2階に展示されている烏帽子を選びました。

途中からは、参加者の方が撮影対象になることも。

光の当て方やカメラと撮影対象の距離を変えながら撮影に挑戦していました。

▼参加者の声

・一眼レフカメラを少ししか触ったことがない私でしたが、カメラの仕組みや光の構造を知ることができ、非常に有意義な時間でした。(大学生・男性)

・大判カメラとチェキの組み合わせが面白かったです。(40代・男性)

・ICANOFについて気になっていたので、今後も若い世代への情報発信が続いていけばよいなと思っています。(60代・女性)

松川さんには、事前にICANOFについての資料をご覧いただいた上で

ワークショップ内容を構成していただきました。

活動はすでに停止しているICANOFですが、参加者からは

「これからも若い世代にICANOFを知ってもらえるイベントに参加したい」という声もありました。

■トークショー

トークショーでは、以下の3名にご登壇いただき、ICANOFの活動についてお話しいただきました。

・高沢利栄さん(ICANOF事務局長、ダンスバレエリセ豊島代表。1979年から豊島重之の活動に出演参加し、企画展や公演では現場作業を指揮。ICANOF図録の編集者。)

・三浦文恵さん(八戸学院大学短期大学部 幼児保育学科教授。ICANOF企画展では司会進行、海外アーティストの通訳、図録執筆等を担当。)

・亀本光弘さん(設立当初からのメンバー。豊島重之が主催していた八戸のシネマテーク時代から活動を見続けてきたウォッチャー。美術・ダンス・映画・演劇の評論を発表し、ICANOF図録執筆者の一人。)

トークショーでは、以下の内容についてお話しいただきました。

・ICANOFという名前の由来

・中心人物であった故・豊島重之について

・2001〜2016年に旧八戸市美術館で開催されていたICANOFの企画展の様子

・「写真のまち八戸」「八戸芸術大学」について

・当時の若者とICANOFの関わりについて

▼参加者の声

・名前は知っていたけれど実態が分からずにいたので、今日のお話で活動内容や目的が理解できた。(20代・女性)

・アートについて、これから何ができるのか、何をすべきかを考えるきっかけになった。八戸のアートや文化について、これまでの歴史とこれからをつなぐイベントに参加したい。(40代・男性)

・発足当時の話がとても面白かった。絵を見るだけ、音楽を聞くだけで自分にセンスはないと思っていたが、能動的に関わることがおもしろいと感じた。若い世代とつながりたいという思いも共有できた。(70代以上・性別回答なし)

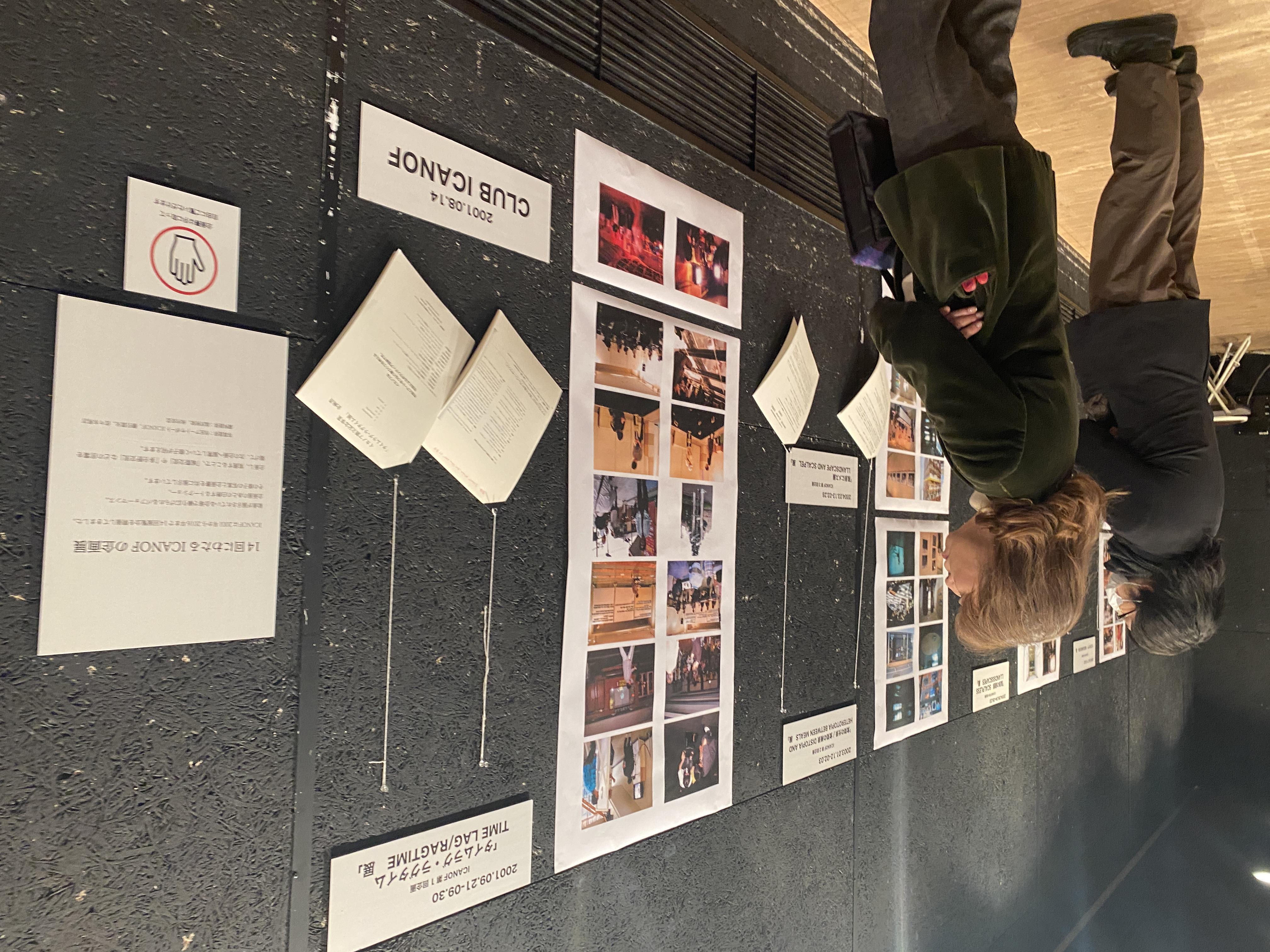

トークショー終了後には、会場に展示してあるICANOFのこれまでが分かる2001年から2016年までのICANOFに関連する資料の展示を見ていただきました。

■おわりに

今回のイベントのタイトルは「謎の集団ICANOFってなに?」でしたが、

ICANOFを簡単に語ることはできません。

当時の企画展、写真のまち八戸、八戸芸術大学の様子について、

ICANOFメンバーの生の声をお聞きする貴重な時間となりました。

ICANOFは発足当時から、10年後・100年後・1000年後 を見据えて活動していました。

活動が停止して約9年が経ちますが、「これからもICANOFについて考える機会があればいいです」という声が多く寄せられたイベントでした。

ご登壇いただいた松川雄史さん、高沢利栄さん、三浦文恵さん、亀本光弘さん、ありがとうございました。