人形でみるえんぶりの世界

いよいよ来週2月17日から「八戸えんぶり」が始まります。

この時期だけは、寒さはさておき、雪の少ない八戸でも太夫たちの舞台に雪化粧を期待してしまいますね。

八戸えんぶりは、八戸地方に春を呼び、その年の豊作を祈願するためのお祭り。国の重要無形民俗文化財に指定されていて、夏の八戸三社大祭と並ぶ八戸の2大祭礼行事です。

太夫と呼ばれる舞手は、馬の頭を象った華やかな烏帽子を被り、頭を大きく振る独特の舞を披露します。その舞は、種まきや田植えなど稲作の一連の動作を表現しています。

田の神に豊穣を祈る太夫たちのえんぶり摺りの合間には、子供たちの可愛らしい祝福芸も披露されて観客もみんな笑顔に。

そんな八戸えんぶりを表現した人形たちがはっち館内に展示されています。

えんぶり人形作家 下崎雅之さんの作品は、下崎さん自身が子どもだった1965年ごろに見た長者山新羅神社の光景を再現しています。真っ白い雪景色に映える鮮やかな烏帽子や太夫のキリリとした濃紺の羽織。寒さに堪えて舞を見守る観客たち。「おとぎの桜」の下で見たという「八戸えんぶり」のキラキラした臨場感を伝えています。

モデルとなっている中居林組は、ゆったりと能のように舞う「ながえんぶり」の組で、その中でも珍しく5人の太夫がいます。下崎さんは、組の小物の意匠まで丹念に調べて人形を作っていますので、八戸えんぶりで実際の中居林組と見比べてみるのもおもしろいですよ。

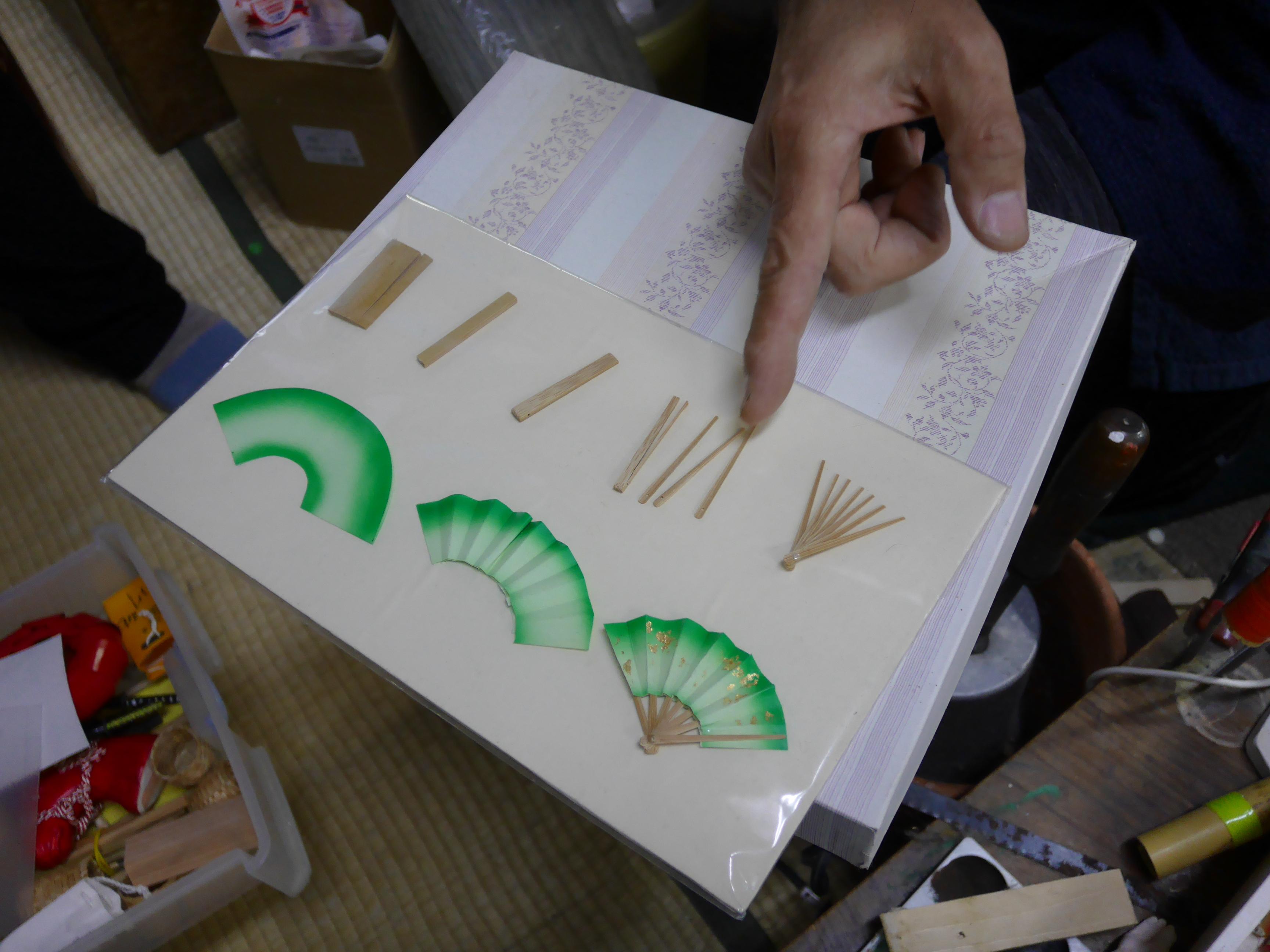

※下崎さんの制作風景:人形のものとはいえ実物と同じ作り方で再現しています。

まちなかで賑やかな一斉摺りが始まる前、真のえんぶり好きは寒さをものともせずに早朝の長者山新羅神社へ出かけていくことでしょう。

えんぶりは神事。神社への奉納舞から始まります。薄暗い境内で焚き火に照らされた奉納舞を控えた太夫たちの姿に、緊張感と厳かさを感じた杁和紙人形作家の高橋寛子さん。豊穣を願って懸命に舞う太夫の姿に、「自分も祈りたい」という想いにかられた高橋さんは、その想いを白い和紙一色の人形としてかたちにしました。

「私はえんぶりを舞うように、祈ってみたかった。それを形にした。でも、この人形を見る方には、それぞれ自由に感じて、鑑賞してほしい」

八戸のみんなに愛され親しまれているえんぶりだからこそ、それぞれの想いがあることを、何色でもないまっさらな白い人形は思い起こさせるのかもしれませんね。

およそ30組のえんぶり組が八戸中心街に集う「八戸えんぶり」。

各組の舞の合間に、ぜひはっちのえんぶり人形にも会いに来てください。

はっちスタッフ いたば