No.7

北の地に育まれた氷都八戸

敗戦直後、日本が食糧・物資難にあえいでいた暗い時代。

だからこそ、スケート競技を誘致しようと動き出した八戸人。

氷都と呼ばれる八戸の礎を築いた、先人たちの熱い氷のお話。

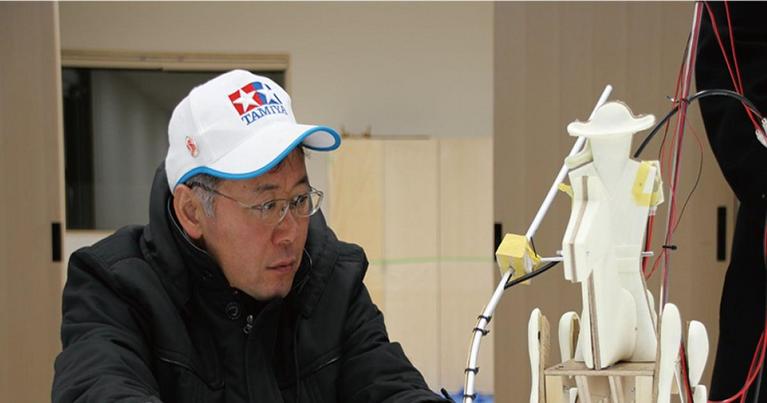

畑中克夫

取材・文 瀬川征吉

「北の地に育まれた氷都八戸|八戸88ストーリーズ」をシェア

それは1929年(昭和4)の八戸市誕生と共に始まる。開市とともに開かれたのは第1回・全日本スピードスケート選手権大会。天然氷の長根リンクに、全国の精鋭達が集った。この大会の盛り上りにより、その後も「八戸には良質のリンクがある」という事で、何度もスケート大会が開かれ、徐々に「氷都八戸」の名声が高まる。

しかし時代は選手たちを過酷な運命に導いてゆく。1945年(昭和20)夏までの戦時体制である。スケートの選手たちも例外ではなく戦地で負傷したり命を落としたりで、日本のスポーツ界は暗闇の時代に入る。

─1945年(昭和20)8月終戦 ─

敗戦後の日本人の殆どは、日々の生活を支え、生き抜くこともままならない時代。国土は荒廃し心癒されぬ国民の生活。そんな苦難の中でも、次代を拓く新教育と共に、国民の体力向上を図るために、1947年(昭和22)冬、第1回・国民体育大会冬季スケート競技会が、当時の長根リンクで行われた。全国から満を持していた選手達が、米など食糧持参で八戸入り、2日間の日程で熱戦が繰り広げられた。

その栄えある第1回大会に出場した人が、畑中克夫さん(84歳)だ。恐らく、初の冬季国体に出場した唯一の存命者と思われる。最年少の14歳で1万メートルに出たが、少年が成人者たちと一緒に競ったことや、譲られたスケート靴が足にあわず「思うように滑れない」悔しさの残る第1回大会であった。

しかし、しかしである。その後はその悔しさをバネに力をつけ、続く大会では500メートル、5000メートル、10000メートルで入賞し、迎えた1951年の第6回大会では、リンクを取り囲む大観衆の声援を受けて500メートル、1500メートル、リレーで見事優勝を果たす。畑中さんは「喜んだ人達がリンクに入りこんできたのをはっきりと覚えています。」

市民の期待にこたえた畑中さんは、一体どういうことからスケートに関心を持ち選手として育ったのだろうか?

「おらんどのわらしの頃は冬になれば道路がリンクでした。馬橇(ばそり)や人の歩いたあとが凍り、そこで金下駄やコーラスケートを履いて遊んだもんです。街中から小中野の方までいったんですよ。」と、懐かしい思い出を語る。車社会の今では考えられない昔のこと。

選手として意識して歩み始めたのは工業高校時代。ここでの強化が後の活躍につながる。それに選手強化費も無い時代、自宅を合宿所として開放し食べさせてくれたのは石橋栄一さん(故人)。石橋さんは大会では監督兼主将を務めた。

「石橋さんには本当に選手達が面倒みてもらった」と感極まりながら語る畑中さん。また「ユニホームも第1回冬季国体は綿製品で滑るたびに寒くて。八戸で2回目に開催された冬季国体の第6回大会のときは、かなりいいものになりました。」

スケート靴の調達もままならない中で、選手のユニホームを揃えるのも大変だった。当時の世相が偲ばれる話だ。

─ 過去から未来へ ─

来るべき2020年は東京オリンピック、パラリンピックの年。この年の冬、八戸市では屋内スケートリンクのこけら落しとして、世界スピードスケート選手権大会が確約されている。

思えば、畑中さんや多くの市民の努力の上に築かれた「氷都八戸」。国内で最多12回の冬季国体と2003年アジア冬季大会も開催し、スケートのメッカになった。また、ホッケーも東北フリーブレイズが、ホームの開催地として、アジア選手権を競っている。

取材に応えてくれた方

畑中克夫(はたなかかつお)/プロフィール

1932年生まれ。スケートを始めたのは7歳の頃。八戸で開催された第一回冬季国民体育大会に14才で出場。1951年の八戸で開催された2回目の冬季国体の第6回冬季国民体育大会では500m、1500m、リレーで優勝を果たす。

×

取材と文

瀬川征吉(せがわせいきち)/プロフィール

72歳、週刊八戸編集長(市民ガイド八戸協会代表)。趣味は1.絵葉書の収集と絵葉書を作ること、2.近代八戸の新旧の街並の移り変わりを写真で記録すること、3.市民ガイドとして観光地八戸の歴史、文化などをお客様に紹介すること。